Revolución e Independencia

Banderas de la Independencia con imágenes marianas: las de San Miguel el Grande, Guanajuato, de 1810.

Banderas de la Independencia con imágenes marianas: las de San Miguel el Grande, Guanajuato, de 1810.

Marta Terán

Dirección de Estudios Históricos

Instituto Nacional de Antropología e Historia

(Las banderas de los Dragones de la Reina que comandaba el capitán Ignacio Allende son nuestras primeras banderas militares y propiamente mexicanas. Poner fin a su búsqueda y confirmar su autenticidad en España ocurrió gracias a la red H-México, por cuyos diez años felicito a sus creadores).

Hechas para la guerra

El concepto Independencia mexicana inmediatamente evoca a la Virgen de Guadalupe en la descubierta de los contingentes que se levantaron en armas la mañana del 16 de septiembre de 1810. El lienzo al óleo de la virgen de Guadalupe que se tiene considerado como la bandera de guerra de Miguel Hidalgo, junto con un estandarte religioso guadalupano que también acompañó a sus tropas, hoy se encuentran en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. En una sala donde se reúnen, a la vez, con las pocas y famosas banderas de la Independencia que se conservan y son posteriores a este primer movimiento: la conocida como “El doliente de Hidalgo”, la muy celebrada bandera de José María Morelos que porta un águila, y la Trigarante; esta última con la que Agustín de Iturbide declaró la independencia una década después de que comenzara la guerra. Se exhiben, en vitrinas, al pie del gran mural de Juan O’Gorman, quien pinceló a todas en una obra sumamente representativa de la interpretación liberal de la Independencia y de la pintura de historia mexicana de mediados del siglo veinte, donde parece congelarse el tiempo de la sala.

El óleo de la Virgen de Guadalupe comienza la secuencia de las banderas. Se tomó al paso de la parroquia de Atotonilco el 16 de septiembre, al medio día, viniendo de la congregación de Dolores rumbo a la villa de San Miguel el Grande. Encontró un lugar central entre los colaboradores más próximos del cura Miguel Hidalgo aunque fue capturado demasiado pronto por los realistas en las cercanías de la ciudad de México. Por haber sido la imagen que incorporaron con gritos y ovaciones los rancheros, al perderse, su sitio se fue cubriendo con otros lienzos y estandartes de entre aquellos que llevaba la gente al sumarse o que se recogieron al paso. En este primer movimiento caracterizado por la concentración de enormes multitudes alrededor de los jefes rebeldes, se defendieron para bien o con saldo de sangre muchas y vistosas imágenes guadalupanas (para tener en cuenta las no capturadas y descontar las estampitas) pues en los tempranos enfrentamientos de Las Cruces y Arroyo Zarco los realistas dieron noticia de las primeras que arrebataron a los rebeldes. Los partes militares registraron la captura, además, de al menos otros dos lienzos guadalupanos (uno, el de Atotonilco) en la clásica batalla de encuentro en Aculco que libraron sin desearlo ninguna de las partes. Al año siguiente en el Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, tras una ruidosa victoria el general Félix María Calleja obtuvo cinco banderas y dos estandartes. De los siete, cuatro portaban a la Virgen de Guadalupe. En el libro: Banderas, estandartes y trofeos del Museo del Ejército, Luis Sorando Muzás detalla:

Del Regimiento de Dragones de España, los dragones José Terán y José Ordaz, cogieron cada uno una bandera, “trayendo prisionero el primero al que la llevaba y matando el segundo al conductor de la otra”. Eusebio Balcázar, de los Dragones de México, “se apoderó de una bandera con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, dando muerte al que con obstinación la defendía”. Mariano Becerra, cabo del Regimiento Querétaro, “tomó una bandera que habían abandonado los enemigos en un cañón”. El cabo José Eleuterio Negrete y los soldados Florentino Valero y Victoriano Salazar, todos del Regimiento de San Luis, “cogieron dos estandartes” y el dragón de San Carlos, Sixto Zabala mató al capitán Sánchez, de los insurgentes, mientras que el granadero Albino Hernández, del Regimiento Querétaro, “se apoderó de una bandera azul con la imagen de Nuestra señora de Guadalupe que aquel traía”.

Si hablamos de los estandartes, cuya muestra tenemos en el que se exhibe en la sala de banderas del Castillo de Chapultepec, así como de las imágenes guadalupanas capturadas que se han mencionado, estaríamos hablando de artefactos religiosos que se resignificaron como utensilios de guerra ante la pasión de los hombres de entonces por marchar detrás de sus imágenes, emblemas y divisas. Así, del parte militar de Calleja surgió mi curiosidad por las banderas guadalupanas que se contabilizaron tras la batalla de Calderón ¿Objetos religiosos reutilizados como divisas? ¿Imágenes de Guadalupe elaboradas especialmente para la guerra? Guiándome por una referencia decimonónica publicada dos veces en el siglo veinte, comprendí que unas gemelas y que marcharon siempre juntas (las que capturaron José Terán y José Ordaz) se dieron a conocer por primera vez el mismo 16 de septiembre día del Grito, pero en la noche y en la villa de San Miguel el Grande. Quien las ideó y quizás patrocinó fue el capitán de la Primera Compañía de Granaderos, don Ignacio Allende, para enarbolar a sus Dragones de la Reina, los primeros militares que se declararon contra el gobierno Español. Por la defensa de una patria que juraron salvar con las armas, creyendo en riesgo, junto con un puñado de religiosos, rancheros y notables de Guanajuato, inmediatamente secundados por gente de todos los grupos que componían la sociedad colonial.

Con ellas, Allende y el cura don Miguel Hidalgo “levantaron el grito de la insurrección” (diría después el general Calleja) al llegar a San Miguel provenientes de Dolores, donde se les esperaba con festejos para culminar un día triunfal. Como en toda situación de guerra (todo el imperio estaba en guerra contra los franceses) en el primero se había depositado el mando militar y en el otro el mando político del levantamiento. Estas banderas de San Miguel de dos caras que, para nuestra sorpresa, portaban en la faz del reverso al águila emblemática mexicana, orientaron cuatro meses la marcha de Allende adelante de las columnas de su Primera Compañía. Es decir, entre el 16 de septiembre de 1810 y el fatal 17 de enero de 1811, en el que sobrevino la batalla más importante y definitiva entre ejércitos regulares: los desafectos al rey dirigidos por Allende y los leales al rey por Calleja, en el Puente de Calderón. Y no se duda que ondearon cuatro meses y allí fueron capturadas ya que sus características responden a las señas dictadas por el vencedor, en la única descripción que se conoce y conserva en el Archivo General de la Nación, la "Nota de las alhajas y muebles que el virrey de Nueva España remite al Excelentísimo Ministro de la Guerra para que se sirva tenerlo a disposición de S.A. la Regencia del Reino”, (Correspondencia de los virreyes, (Calleja) 1814, tomo 268-A, no. 32, foja 107):

Dos banderas sobre tafetán celeste, con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y al reverso el Arcángel San Miguel con el Aguila Imperial y varios trofeos y jeroglíficos, las primeras con las que los rebeldes levantaron el grito de la insurrección en la Villa de San Miguel el Grande y que se tomaron en la acción de Calderón del 17 de enero de 1811.

En ese campo de futuras batallas se enfrentaron los soldados realistas y la mayor concentración que los insurgentes lograron reunir, unas cien mil personas y casi cien cañones. Entonces “las insignias con que alzaron los pueblos al principio de la insurrección” (dirá después el general Calleja) cayeron en manos de sus cinco mil y tantos efectivos. Si puso un interés especial en esas dos banderas de San Miguel, que no tuvo para la imagen guadalupana de Atotonilco, ni para las otras guadalupanas que le reportaron en Calderón y otras batallas, ni por los capturados trajes militares de Hidalgo que se los envió al virrey Venegas (anteriores al de Generalísimo que éste llevaba puesto y no perdió); es porque leyó el mensaje repetido y comprendió que habían sido especialmente elaboradas para propiciar una guerra en primera instancia en contra suya. Tres años después el virrey Calleja escribía al ministro de la guerra español lo siguiente:

Entre los miserables despojos cogidos a los Insurgentes de este Reino en las diferentes acciones ganadas por S.M., he hecho separar el retrato del apóstata cura Morelos, la Gran Cruz con la que se condecoraba, las insignias con que alzaron los pueblos al principio de la insurrección y los demás muebles que expresa la adjunta; y habiéndolo todo reducido a un cajón rotulado a V.E. lo remito con esta fecha al Gobernador de Veracruz para que lo dirija en primera ocasión a esa península a disposición de V. E., con el objeto de si los creyere dignos de presentarlos a S.A. se sirva verificarlo con la expresión más sincera de la lealtad y entusiasmo con que las tropas de este Reino están dispuestas a sacrificarse en la defensa de los justos derechos de Nuestro adorado Soberano el Sr. D. Fernando 7º y de los sagrados intereses de la heroica nación a que pertenecen.

Las banderas de San Miguel el Grande se fueron a España en un conjunto de reliquias en 1814, cuyo cajón envió Calleja con dificultades ante las mayores que tenía, entre Puebla y Veracruz, en sus esfuerzos por evitar que se volvieran a concentrar las multitudes alrededor de sus caudillos. El valor fetichista del tesoro es singular: son las piezas que eligió atesorar entre las muchas que ganó en combate, comenzando la enorme colección precisamente con las banderas de Ignacio Allende. Vestiduras de los miembros de la Junta de Zitácuaro, los primeros escudos y sellos y hasta el retrato más famoso de Morelos (hoy en el Castillo de Chapultepec) recordaban a Calleja sus victorias: el fin de los primeros rebeldes en el Puente de Calderón, la expulsión de la Junta de Zitácuaro de su primera sede en 1812, y la dispersión de los insurgentes en Texas en 1813 (con una gran medalla de plata para usarse en el pecho que representaba la alianza de los rebeldes con los angloamericanos). Varios objetos personales habían pertenecido a José María Morelos y a Mariano Matamoros. Trasladarlos a Madrid tiene que ver con que todo se preparaba para la recepción de Fernando VII, vencido Napoleón Bonaparte y restaurada la monarquía de Borbón. El rey premió por sus acciones al general y virrey Calleja, vuelto a España, con el título de Conde de Calderón.

Entre que los trofeos emitidos por Calleja fueron recibidos en el Ministerio de la Guerra español y la fecha de apertura del Museo de Artillería, antecedente del actual Museo del Ejército, se extraviaron algunos. Se sustrajo el collar de más de ochenta topacios con el que aparece Morelos en su retrato, del que pendía una cruz y una medalla de oro con la virgen de Guadalupe en forma de relicario adornado de perlas (sin la información de Calleja nunca lo hubiéramos sospechado porque en dicho cuadro la mano de Morelos que empuña el bastón tapa el relicario). Se perdieron las referencias del cajón rotulado de Calleja que llegaría en 1815; fatalmente se atribuyó a Morelos por la fecha y el retrato. Hubo quien hacia finales del siglo diecinueve dejó testimonio de haber rendido su saludo militar a una de las banderas de San Miguel, la que permaneció por muchísimo tiempo colgada en la pared de una de las salas del Museo madrileño. En 1910, en el Centenario de la Independencia mexicana otro rey, Alfonso XIII, devolvió a México la mayoría de las reliquias que se conservaban en España, entre los trofeos tomados por Calleja y otros militares españoles. Las vemos hoy en el Castillo de Chapultepec. Sin embargo, el rey no envió las banderas de San Miguel. Probablemente se detuvo ante las aspas o Cruces de Borgoña que aparecen en la composición del reverso de cada una y adelante comentaremos. Tan importantes insignias habían sido llevadas a España por Felipe el Hermoso y las usaron los ejércitos españoles desde el siglo XVI hasta 1843. Refuerza esta idea que tampoco devolvió el rey Alfonso una curiosa Cruz de Borgoña procedente de México e interpretada en azul (y no en el reglamentario color carmesí) colocada al pie de una vitrina del Museo madrileño. Aunque varias cosas que no retornaron, ya que desde entonces formaban parte de la colección permanente del Museo, han vuelto en préstamo: algunas se solicitaron, por ejemplo, para la exposición titulada México. Su tiempo de nacer (Ciudad de México, Fomento Cultural Banamex, 1997).

En el Museo del Ejército, cuya sede es el Palacio del Buen Retiro de Madrid, todavía permanecen como piezas semejantes y de dos vistas nuestras discretas banderas de San Miguel, formando parte de los “Trofeos tomados al enemigo” (clasificadas con los números 40.165 y 40.166). Se las tuvo como unas banderas de infantería de 1815, capturadas en el encuentro que en Temalaca propició la detención de Morelos, hasta que en 1999 fueron confrontadas con su única descripción, la de la "Nota de las alhajas y muebles...” depositada en el AGN. Las enseñas de San Miguel pudieron ser identificadas por don Luis Sorando Muzás, quien reside en Zaragoza y es el mayor conocedor de las banderas militares españolas que ondearon entre 1700 y 1843. Por entonces éste elaboraba el Catálogo razonado del Museo del Ejército, cuya referencia bibliográfica se puede consultar en la sugerencia de lectura que acompaña este texto, de donde proceden las ilustraciones del anverso y del reverso de cada una.

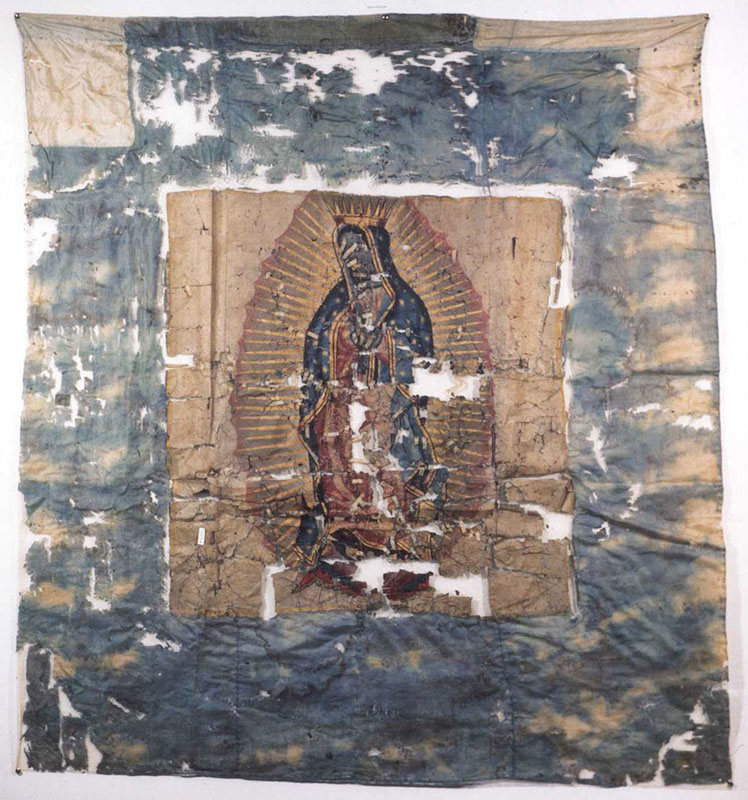

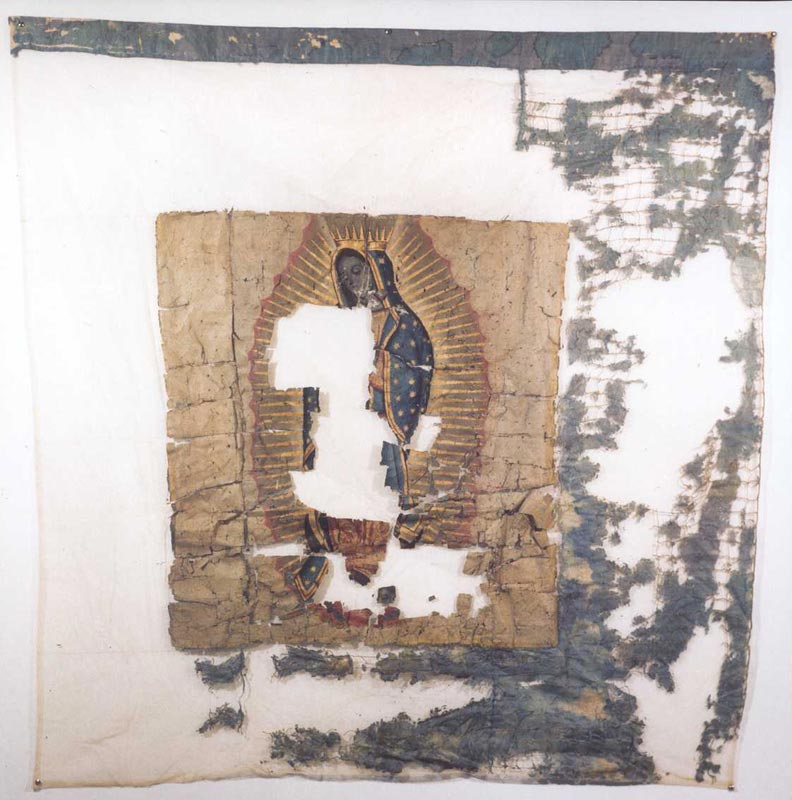

Nuestras primeras banderas de la Independencia y primeras militares ya se han restaurado, aunque aún se indica en el Catálogo que fueron “tomadas al cura Hidalgo en el Puente de Calderón”; a este primer movimiento así se le conoce. Tienen por recinto futuro el Alcázar de Toledo porque hace unos años el palacio del Buen Retiro se asignó al Museo del Prado. Con mejor suerte en España que en México continúan casi desconocidas por nosotros; sería deseable que las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia gestionaran su visita en México, rumbo al Bicentenario del inicio de la guerra, o al menos unas copias. Cada bandera mide un metro veinticuatro centímetros por uno treinta y siete. De sus dos vistas pintadas sobre tafetán, las del anverso son grandes cuadros blancos con centro en la Virgen de Guadalupe, en posición perpendicular al asta. Una se conservó mejor que la otra pues estuvo colgada en una pared desde mediados del siglo diecinueve hasta pasada la mitad del siglo veinte. La segunda bandera permaneció en una vitrina y por los dobleces perdió una parte. El rostro de la Virgen se preservó y se le ve coronada como patrona jurada de la Nueva España.

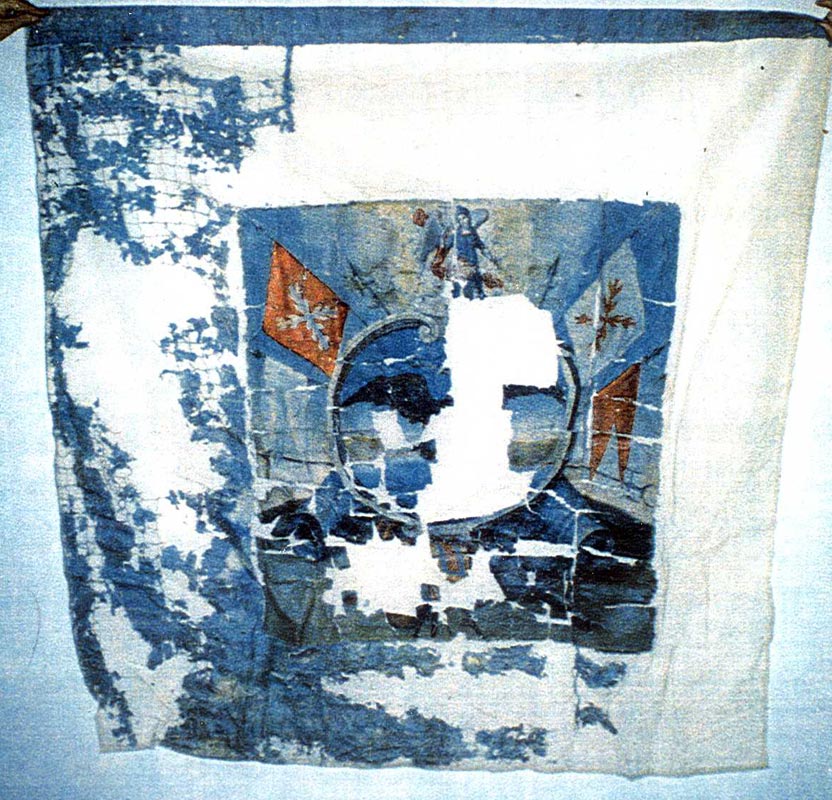

El reverso de las banderas son también cuadros de un azul celeste intenso sobre tafetán, que hacen un escudo central. Con el valle de México de fondo, águila y serpiente se encuentran sobre el nopal. El escudo aparece orlado por trofeos que apenas se distinguen: lanzas, alabardas, dos tubos de cañón, un arco con sus flechas, un tambor. El escudo del águila está timbrado por el arcángel San Miguel y todo se presenta perpendicular al asta. A los extremos del águila se despliegan las insignias que entonces ostentaba el ejército borbónico. Me refiero a los dos estandartes o guiones, terminados en picos, uno blanco y otro rojo o carmesí. Están colocados bajo dos banderas con cruces de Borgoña, una roja en fondo blanco y la otra blanca en rojo. Si se compara la pintura, se puede deducir la prisa con la que fueron hechas. Al contemplar juntas las dos faces del reverso, por ejemplo, veríamos que en una los troncos que forman el aspa hacen una equis, mientras que en la otra están dispuestos en cruz. Allende, Aldama, Abasolo y Jiménez pertenecían a los Dragones de la Reina, un tipo de regimiento español que combinaba caballería e infantería y poseía tambores: Los Dragones de forma reglamentaria debían usar, a los lados de su columna, los guiones terminados en farpas o picos tal como aparecen en las banderas de San Miguel. Por la forma y la medida, las banderas sanmiguelenses se parecen a las reglamentarias de infantería. Es decir, a las Cruces de Borgoña en blanco y en carmesí que aparecen sobre los guiones en el reverso de las de San Miguel. Todos los cuerpos militares de la Nueva España las poseían. Con dicha información se puede inferir que las banderas, aunque se estrenaron la noche del 16 de septiembre, se diseñaron del tamaño de las de infantería para iniciar un levantamiento militar originalmente planeado para el día de la fiesta del patrono de la villa, San Miguel arcángel, el 29 de septiembre de 1810.

El conjunto mayor

En el Museo del Ejército de España también se encuentran las famosas enseñas militares de la Independencia que portan las imágenes de la Virgen del Pilar de Zaragoza y la Virgen de la Encina de Asturias (piezas en catálogo con número 21.250 y 23.528 respectivamente). Por Luis Sorando sabemos que se enarbolaron contra los franceses en la península, entre 1808 y 1811. Las banderas con una pequeña Virgen del Pilar en el anverso son dos, pero solamente en el reverso de la primera se puede ver el escudo de Aragón. Las diferencias ciertamente responden a que pertenecieron a cuerpos distintos, al Primer Tercio de Voluntarios aragoneses y al Primero de Voluntarios de Zaragoza. Por su parte, la bandera mencionada que porta a la Virgen de la Encina es muy antigua: fue Pendón de la Compañía de Lanzas de caballería ligera del siglo XVI y del Regimiento de Infantería de Cangas de Onís. Lo sobresaliente es que, ante la invasión francesa, fue retomada y vuelta a tomar por los Voluntarios de Asturias, entre 1808 y 1811.

Estas son todas las banderas de la Independencia con imágenes marianas dentro del Museo del Ejército, es decir, las composiciones excepcionales que llevaron a la guerra algunos cuerpos de voluntarios, sin tratarse de una regla. Llama la atención que hay más banderas de voluntarios sin identificar en dicho Museo aunque con distintas características. Lo interesante es que las banderas de San Miguel, interpretadas en tiempos en que ondeaban las españolas con imágenes marianas, son las únicas americanas que se les asemejan, aunque más en la idea que en la ejecución. Debe subrayarse que hay también en el Museo del Ejército banderas rebeldes de otros virreinatos americanos entre los “trofeos tomados al enemigo”, pero ninguna con imágenes marianas. Si las españolas, en consecuencia, sirvieron para enfrentar a los franceses durante su guerra por la Independencia y fueron visibles entre 1808 y 1811, las mexicanas fueron utilizadas para enfrentar a los españoles y demás europeos (incluyendo a los franceses) entre 1810 y 1811.

Diseñadas como banderas militares, en ellas los criollos de San Miguel plasmaron las causas más amplias con las que dio principio la guerra por la independencia. Digamos que explican tanto el surgimiento como la derrota del primer movimiento, caracterizado por la concentración de enormes multitudes volcadas a la separación de su patria de España. Esta compleja composición simboliza los sentimientos religiosos, de lealtad y patrióticos compartidos por gente de todos los grupos de la sociedad y centrales en las consignas del levantamiento, en las vivas a la Virgen de Guadalupe (por su imagen), al cautivo de Napoleón, rey Fernando (por sus armas) y a México (por su antiguo escudo fundacional). Condensan lo ocurrido entre la primera declaración de guerra española a los revolucionarios franceses en 1793 y la pérdida de la esperanza en el triunfo español, a dos años en Madrid del reinado de José Bonaparte. La Virgen de Guadalupe tenía para entonces más de una década de ser invocada por la iglesia para salvar del Anticristo francés a las dos Españas, la Nueva y la Vieja. El temor al saberse que caían, una tras otra, las ciudades españolas y sus más fuertes defensas armaron la causa de la patria hacia el mes de mayo de 1810, al hacerse común pensar que, perdida la guerra, los franceses desearían tomar estos dominios. Y el gobierno y los españoles peninsulares, que dos años antes habían depuesto al virrey Iturrigaray para evitar cualquier fractura del vínculo colonial, eran los únicos que podían entregar la Nueva España.

Estas reacciones defensivas frente a Europa se manifestaron en una violencia popular extraordinaria contra los españoles peninsulares. El costo de “aislar la patria de cualquier desenlace europeo” fue enorme. Además de la fuerte mortandad de los rebeldes, entre los regimientos que “se fueron formando tumultuariamente” y “los pelotones de la plebe que se les reunió”, de septiembre de 1810 a enero de 1811 murieron degollados y no en batalla más de mil europeos, entre hombres y mujeres: ¡Mueran los gachupines! ¡Muera el mal gobierno! Al tomar las ciudades la gente les gritaba ¡traidores, herejes, judas! Hay estudios de las razones hondas y poderosas que explican desde ángulos económicos y sociales esa violencia contra los españoles. Pero semejante actitud, permitida y hasta alentada por Miguel Hidalgo y sus contingentes más cercanos, no fue compartida sino repudiada por los militares criollos. Es conocida la disputa entre Hidalgo y Allende por no condescender el segundo con los excesos de la plebe y por oponerse a la concentración del mando militar en Hidalgo, proclamado Generalísimo desde Guadalajara. Para cuando Allende dirigió la batalla de Calderón había pasado la oportunidad de formarse un ejército medianamente armado y disciplinado.

El reverso de Guadalupe

Ignacio Allende incorporó en la descubierta de los insurgentes dos águilas imperiales, como les dijo el general Calleja, o el “Timbre del imperio mexicano” según lo llamaban los criollos cultos del siglo XVIII. Ya cautivo, en su declaración final Miguel Hidalgo señaló entre las “Armas” de sus ejércitos, a la Virgen de Guadalupe, al rey Fernando VII, y “algunos también la Aguila de México”; ahora sabemos que fueron las águilas de los Dragones de San Miguel. Dijo Hidalgo:

Que realmente no hubo orden alguna asignando Armas ningunas: Que no hubo más que saliendo el declarante el diez y seis de septiembre referido con dirección a San Miguel el Grande, al paso por Atotonilco tomó una imagen de Guadalupe que puso en manos de uno para que la llevase delante de la gente que le acompañaba, y de allí vino que los regimientos pasados y los que se fueron después formando tumultuariamente, igual que los pelotones de la plebe que se les reunió, fueron tomando la misma imagen de Guadalupe por Armas, a que al principio generalmente agregaban la del Sr. Don Fernando Séptimo, y algunos también la Aguila de México” (Hernández y Dávalos, CDHGI, I, p. 13).

Por las banderas de San Miguel habló una sociedad acostumbrada a las imágenes y a descifrar los mensajes que emitían las composiciones. Que gozó los juegos sugerentes nacidos de sus dos vistas y de alternar tremolando los emblemas de la religión y de la patria: la Virgen de Guadalupe y el águila mexicana. El misterio de la simbiosis de ambos símbolos venía de la tradición religiosa y patriótica iniciada en el siglo XVII (1648) con el primer impreso guadalupano del padre Miguel Sánchez. Una interpretación apocalíptica de la aparición de la Madre de Dios en el Tepeyac, de la que podía derivarse, como profecía, que México tenía que ser una nación soberana. Esa es la secuencia de iconografía a la que pertenecen las banderas de San Miguel, la de las composiciones que asociaron ambos símbolos en la tradición del patriotismo criollo.

Sin embargo, que San Miguel presida esta composición no es una redundancia: el primer general de Dios timbra un águila que, a su vez, está franqueada con las armas del rey y dispone de artefactos para la guerra. Probablemente en estas banderas se entrecruzaron no una, sino dos profecías. El autor de la segunda fue el jesuita Francisco Javier Carranza, quien, exactos cien años después del padre Miguel Sánchez, en un sermón por excéntrico conocido (1748) hizo saber a la Nueva España que el Asiento de San Pedro pasaría a la cabeza de la cristiandad en América, a la ciudad de México, de perseverar las guerras europeas. Entonces, si San Miguel timbra la composición del reverso de las banderas no se trata de señalar que el águila (ya) prestó sus alas a la Virgen para descender en el sitio predestinado después de haber sido derrotado el mal por el primer general en la lucha contra Satanás. Aquello que infirió Miguel Sánchez al argumentar teológicamente la aparición de la Madre de Dios en México. Esta vez, el águila tenía que prestar sus alas a la iglesia para que pudiera salvarse del Anticristo poniendo un océano de por medio, según el padre Carranza. Todo parece sugerir, entonces, una tercera tarea mítica del águila imperial mexicana: hacer la guerra santa y salvar a la iglesia universal en tiempos de la invasión napoleónica, si la segunda fue prestar sus alas a la Madre de Dios para que descendiera en este suelo y su tarea primigenia consistió en fundar México.

Habría que reconocer que todo fue más complejo en comparación con lo que se nos enseña en los libros de texto y los museos. Ignacio Allende fue quien incorporó las primeras águilas a la insurgencia y no Morelos. Pero los insurgentes no se abanderaron únicamente con muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe, o con las águilas heráldicas mexicanas los primeros cuatro meses. O con el rey Fernando, como indicó Hidalgo, un fenómeno que parece más bien de las ciudades y villas donde las estampas del rey se vendían desde 1808. Queda por resaltar que del mismo modo y con suma gravedad se vieron desfilar los guiones militares y las aspas de Borgoña en los flancos insurgentes, semejantes a los que están pintados en las banderas de San Miguel y poseían por duplicado los regimientos, también los que dieron la espalda al gobierno español junto con los Dragones: los regimientos provinciales de Valladolid (hoy Morelia), los Dragones de Pátzcuaro, los batallones de Celaya y Guanajuato, de Querétaro, en fin. Para la cita en el Puente de Calderón los militares rebeldes ya habían perdido varias insignias del rey en batalla. En Aculco, los realistas se ganaron dos del regimiento de Celaya y una del de Valladolid. Otra bandera con un Aspa de Borgoña fue capturada cuando apresaron a Hidalgo en Acatita de Baján, en 1811. Pero el mayor lote de banderas insurgentes fue arrebatado una semana después al sobrino del cura Hidalgo, Tomás Ortiz. El 2 de enero de 1812 Calleja también tomó en Zitácuaro un nuevo lienzo con la Cruz de Borgoña y varios meses adelante se recogieron otras. Una, a las tropas de José María Morelos en la acción del Cerro del Calvario, parte del sitio de Cuautla de 1812. La mencionada Cruz de Borgoña azul que existe en el Museo del Ejército español y procede de México pudiera ser alguna de ellas. En campaña, las aspas de Borgoña y los guiones reglamentarios de los regimientos ondearon en las dos formaciones militares opuestas por la guerra, hasta casi la restauración del rey en 1814. Si el ejército había comenzado a perfeccionarse para la defensa continental desde la década de 1790, al dividirse en 1810, como diría el profesor Christon Archer, una parte logró casi sofocar la rebelión que la otra hizo encender. Después de la restauración de Fernando Séptimo los insurgentes abandonaron la causa del rey pero no las de la religión y de la independencia. Las Tres Garantías de 1821 fueron la Unión, la Religión y la Independencia.

Sugerencia de lectura. Sobre los debates de dos siglos acerca de las imágenes guadalupanas atribuidas a Hidalgo, es muy ameno el libro de Jacinto Barrera Bassols, Pesquisa sobre dos estandartes. Historia de una pieza de museo (México, Ediciones Sinfiltro, 1995). Para comprender lo que son y lo que significan las imágenes juradas en la Nueva España es imprescindible leer, de Jaime Cuadriello, “Visiones en Patmos-Tenochtitlan. La Mujer Aguila” (en Artes de México. Visiones de Guadalupe, México, Revista libro bimestral no. 29, 1995). Una lectura obligada para acercarse a las tradiciones que confluyeron en la actual bandera mexicana es el libro de Enrique Florescano, La bandera mexicana. Breve historia de su fundación y simbolismo (México, FCE, 1998. En Taurus hay ediciones nuevas desde 2000). Sobre la formación de los ejércitos opositores y la guerra, ver de Christon I. Archer, El ejército en el México borbónico, 1760-1810 (México, FCE, 1983). De Estéban Sánchez de Tagle hay que consultar: Por un regimiento el régimen. Política y sociedad: la formación del Regimiento de Dragones de la Reina de San Miguel el Grande (México, INAH, 1982). El conjunto mayor de las banderas hispanas quien mejor lo tiene comprendido es Luis Sorando Muzás. Suyo es el libro: Banderas, estandartes y trofeos del Museo del Ejército, 1700-1843. Catálogo razonado (Madrid, Ministerio de Defensa, 2000). En México, las banderas se han publicado en los ensayos de Marta Terán, “La virgen de Guadalupe contra Napoleón Bonaparte. La defensa de la religión en el Obispado de Michoacán entre 1793 y 1814” (Estudios de Historia Novohispana, 19, Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, 1999); y “Las primeras banderas del movimiento por la Independencia. El patrimonio histórico de México en el Museo del Ejército español” (En el libro de Eduardo Mijangos: Movimientos sociales en Michoacán. Siglos XIX y XX, Morelia, Universidad Michoacana, 1999). En los tomos de la Colección de documentos para la historia de la Independencia de México, de 1808 a 1821, CDHIM, editada por J. M. Hernández y Dávalos (México, José María Sandoval impresor; existen muchas ediciones), el interesado puede leer los más importantes partes militares que se mencionaron junto con la voz de Hidalgo. La paleografía de la “Nota sobre las alhajas...” de Calleja, se publicó sin su referencia del AGN, en el Boletín del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía (Cuarta época, Tomo I, México, Talleres Gráficos del Museo Nacional, 1922, p. 63). Ernesto Lemoine citó la descripción escueta de las banderas aunque ya con su remisión a la Correspondencia de los virreyes, en su Morelos y la revolución de 1810 (Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 1978, p.234).