Libro

Agua y autonomía en los pueblos originarios del oriente de Morelos

Agua y autonomía en los pueblos originarios del oriente de Morelos

de Víctor Hugo Sánchez Reséndiz

Libertad bajo palabra Ed., México, 2015

208 págs.; 13.5 x 21 cm.

Resumen

El trabajo intenta dar a conocer ciertos elementos históricos,

culturales, productivos y de organización social, que permitieron a los

pueblos de Popotlán, Huazulco y Amilcingo, en el estado de Morelos,

mantener importantes espacios de toma de decisiones, a lo largo del

tiempo. Para entender ello, será fundamental pensar en la relación

simbólica y productiva con el río Amatzinac; así como la disputa, entre

pueblos y haciendas, por el recurso hídrico, para entender porqué los

primeros se sumaron al levantamiento zapatista. Por último, el trabajo

analiza la conflictividad en el período posrevolucionario inmediato, y

nos permite entender los mecanismos y las fuerzas sociales que

intervinieron en la reorganización del estado de Morelos y la forma en

que se manejaron los recursos hasta épocas recientes.

Indice

I.Introducción

I.I El escenario

La región. Gente como uno

Los del pueblo

Sobre lo indígena

Lo étnico

I.II Características generales de los pueblos

Popotlán

Huazulco

Amilcingo

II. El Amatzinac, poder y conflicto en torno al agua

II.I Siglo XIX, modernidad y resistencia

El uso del agua por parte de las haciendas y pueblos a principios del

siglo XX.

Un ejemplo de resistencia simbólica, el retablo de Huazulco

La palabra del pueblo

II.II ¡A las armas por tierras y aguas!

Santa Catarina se manifiesta con su pueblo en el levantamiento armado

zapatista

Derrota militar zapatista... pero sin agua y tierra no habrá paz

II.III Agua y reconstitución del territorio en la cuenca del río

Amatzinac

Intento de reconstitución del sistema hacendario y disputa por el agua

del Amatzinac

Agua para los pueblos

Distribución de las aguas del Amatzinac

Recuperación por parte de los pueblos de su territorio productivo y

simbólico

... el pocito de la Virgen se ha secado

Hueyapan: en las fuentes del Amatzinac

Lauro Ortega, entre el populismo y el despojo

II.IV A manera de epílogo

En el agua estaba una base de la organización, de los acuerdos

III. Los pueblos en busca de su autonomía

III.I El pueblo

Del altépetl al pueblo

Pueblos y memoria popular

El territorio de los pueblos

De la República de indios a la tradición

III.II Reformas liberales y pérdida de autonomía de los pueblos indios

México independiente

La creación de los nuevos ayuntamientos

La resistencia de los pueblos

III.III Los pueblos, punto de partida del proyecto político zapatista

Libertad económica, Ley Agraria zapatista

Autonomía política. La Legalidad Zapatista

Huazulco y Temoac, municipios bajo el gobierno zapatista

Morelos posrevolucionario

III.IV Consideraciones sobre la Asamblea General

La asamblea

IV. Autonomía e identidad en los pueblos originarios, observaciones

finales

Conflictos sociales y lógica cultural de la resistencia

Estrategias de trabajo

Consideraciones finales

V. Fuentes consultadas

Entrevistas

Acervos documentales

Censos

Bibliografía

Mariana de la Encarnación. Relación de la fundación del Convento Antiguo de Santa Teresa

La colección Escritos de Mujeres siglos XVI al XVIII tiene como propósito poner a disposición del público, en cuidadas ediciones, las obras que escribieron las mujeres de aquella época. Recuperamos valiosas aportaciones a nuestra tradición cultural hasta ahora poco conocidas. Las autoras incluidas pertenecieron a diversos estratos y tenían variados estados civiles y los temas de cada texto son diversos, así como sus formatos. La mayoría de sus escritos son de puño y letra de las autoras, aunque algunas son copias o dictados a terceros.

Los dos primeros volúmenes son las crónicas de la fundación del primer convento de carmelitas descalzas en la ciudad de México, escritas por Inés de la Cruz y Mariana de la Encarnación. En este primer volumen, Inés de la Cruz, la mayor de las dos y "gachupina", escribe su historia con plena conciencia de la importancia y la dimensión de su empresa: conseguir un espacio para que varias mujeres vivieran juntas, financiar la casa, seleccionar a las primeras habitantes... todo logrado desde la clausura. Los textos de ambas monjas sirvieron de base para la obra Paraíso Occidental... del cronista Carlos de Siguüenza y Góngora, quien presenta al convento como el baluarte de la virginidad. En cambio, los escritos de estas monjas muestran la fuerza de esas dos mujeres para sacar adelante su proyecto colectivo.

El mito de una riqueza proverbial

Resumen:

Entre el reformismo borbónico de mediados del siglo XVIII y el debate sobre la importancia de los capitales y la tecnología a finales del siglo XIX, muchos escritores y políticos discutieron sobre las oportunidades económicas de México y la manera óptima de aprovecharlas. Omnipresente en esta discusión estuvo la idea de una naturaleza sumamente pródiga, noción originada en épocas anteriores pero trasladada a la argumentación económica desde la era ilustrada. Aunque el tema ha sido referido en términos generales por historiadores y economistas, poco es lo que se ha estudiado en cuanto a la secuencia de argumentos y su lugar en la historia del pensamiento económico. El presente volumen ofrece, por tanto, tres estudios sobre estas ideas, con punto de arranque en el proyectismo tardío colonial y punto de cierre en las reflexiones de Guillermo Prieto y Justo Sierra. Un comentario final retoma el desarrollo expuesto para presentar una interpretación general del mismo y vincularlo al contexto histórico mexicano. Aunque con esta

obra no se pretende agotar un tema abierto aún a amplias investigaciones, los autores han intentado esclarecer momentos, motivos y aspectos centrales en toda esta discusión secular.

Indice:

Introducción, José Enrique Covarrubias y Richard Weiner

I. Ilustración y utopismo en el noroeste de Nueva España. El pensamiento económico español del siglo XVIII en las proyecciones de José Rafael Rodríguez Gallardo y José de Gálvez, Francisco Altable

II. Riqueza, Ilustración y población en el pensamiento mexicano, 1821-1847, José Enrique Covarrubias

III. Cosmovisiones contrarias, pronósticos similares: la economía mexicana en las Lecciones elementales de economía política de Guillermo Prieto y en México: su evolución social de Justo Sierra, Richard Weiner

IV. Riqueza, polémica y política: pensamiento y políticas económicas en México (1765-1911), Edward Beatty

Burócratas cosecheros y trabajadores. La formación del monopolio del tabaco en la Nueva España

En la investigación histórica sobre la Nueva España de las últimas décadas del siglo XVIII, el monopolio del tabaco se ha convertido en un tema recurrente y bastante referido, pero pocas veces estudiado con suficientes profundidad y seriedad. A menudo los investigadores se refieren al monopolio como un ejemplo de la reforma fiscal implementada por el Estado colonial español con la finalidad de generar nuevas fuentes de ingresos, a pesar de que sucitara rechazo y resentimiento social. Sin embargo, el monopolio como tema de análisis se ha vuelto fundamental, ya que incorpora muchos de los más importantes aspectos de la historia social y económica novohispana y mexicana, por ejemplo: el crecimiento económico, el crédito y el capital de comerciantes y agricultores, el mercado laboral, la protoindustrialización, las propuestas populares y la cultura política. Precisamente, son estos los temas que Susan Deans-Smith aborda en esta obra que, en su edición en inglés, obtuviera en 1992 una mención honorífica en el prestigiado premio Herbert Eugene Bolton de la Conference of Latin American History. Ahora se presenta la versión en español de esta investigación, referencia ineludible para entender las últimas décadas de la Nueva España y las primeras del México independiente.

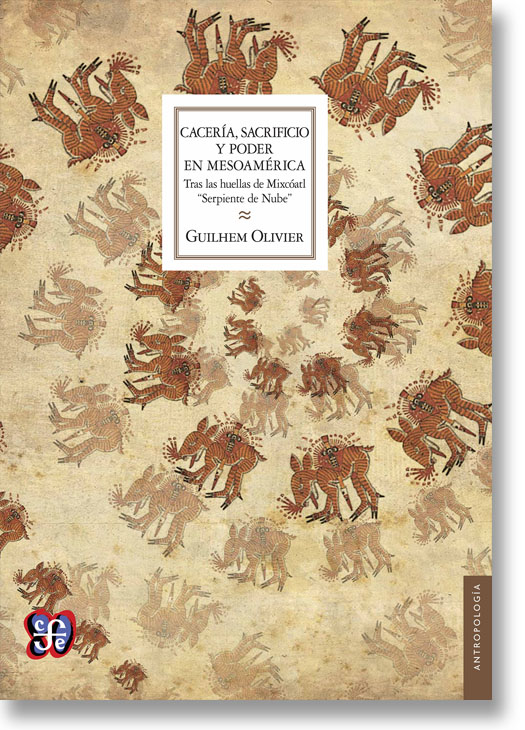

Cacería, sacrificio y poder en Mesoamérica. Tras las huellas de Mixcóatl, “Serpiente de Nube”

Resumen

En los días de su mayor poderío, el rey mexica Motecuhzoma II, ataviado con antifaces, pintura corporal y plumas de águila, encabezaba partidas de caza en el cerro Zacatépetl, al sureste del Valle de México. Sus ornamentos, sin embargo, lo identificaban con Mixcóatl, “Serpiente de Nube”, el dios de la cacería y deidad tutelar de los tlaxcaltecas, sus acérrimos enemigos. ¿Por qué este soberano se dedicaba a rituales cinegéticos, que habían dejado de ser económicamente significativos en Mesoamérica, y por qué se amparaba en el dios de sus principales adversarios?

Este libro nos ofrece una serie de hallazgos en torno a alegorías, rituales, mitos y expresiones religiosas relacionados con la caza en el mundo prehispánico, así como sobre sus funciones simbólicas; además, compara la cosmovisión mesoamericana con la de otras culturas, con el propósito de examinar la dualidad entre aquel que toma y el objeto obtenido: el guerrero se identifica con el cautivo sacrificial, el cazador con la presa, el agricultor con la tierra fecundada y el gobernante con su enemigo, en una obra cuyas referencias documentales sustentan una investigación extraordinaria. Cacería, poder y sacrificio en Mesoamérica es el más importante estudio sobre Mixcóatl y la cacería que se haya publicado hasta el momento.

INDICE

Sumario

Agradecimientos

Abreviaturas

Introducción

I. MIXCÓATL Y LAS SAETAS PRIMIGENIAS: DE LOS DIOSES FLECHADORES AL “ORIGEN DE LA VIDA BREVE”

Obertura: Los mitos de origen, el principio de la Guerra Sagrada y la gesta de Mixcóatl

II. ENTRE DIOSES, DUEÑOS Y CAZADORES: EL HUIDIZO VENADO

Representaciones y descripciones de los venados en las fuentes

III. EL VENADO: DEL EROTISMO AL SACRIFICIO

Cacería, sexualidad y matrimonio

IV. LA GRAN CACERÍA COLECTIVA DE LOS MEXICAS: LA VEINTENA DE QUECHOLLI

Las descripciones de la fiesta de quecholli

V. CACERÍA, SACRIFICIO Y RITOS DE ACCESO AL PODER

Los ritos de acceso al poder: fuentes escritas e iconografía

Palabras finales

Bibliografía

Créditos de figuras

Índice analítico El auxilio en las ciudades. Instituciones, actores y modelos de protección social. Argentina y México. Siglos XIX y XX.

El auxilio en las ciudades. Instituciones, actores y modelos de protección social. Argentina y México. Siglos XIX y XX.

La necesidad de protección social ha vinculado a los individuos no solo con el Estado, sino también con la Iglesia, con los sindicatos y con otras formas de organización de la sociedad civil en occidente. Este libro explora los procesos de modernización de los sistemas asistenciales en diferentes ciudades de México y Argentina en los siglos XIX y XX.

Los trabajos reunidos en esta compilación consideran algunos usos discursivos, políticos y económicos que se hicieron respecto de la llamada “cuestión social” para reconstruir una visión más compleja y matizada de la interrelación entre beneficencia, asistencia social y justicia social. En el libro se explica el cambio en los esquemas de gestión de recursos, así como la conformación de algunas de las instituciones modernizadoras de la beneficencia y de la atención a la salud en las ciudades, en el marco de las relaciones económicas y de poder que impulsaron nuevas formas de ver la pobreza y la exclusión.

Se reflexiona en torno a las relaciones existentes entre los gobiernos locales y nacionales así como también el ámbito privado de la asistencia en relación a la edificación de las políticas públicas. En síntesis, en este libro, se analiza de una manera clara, una diversidad de propuestas de ayuda social que hubo a lo largo de dos siglos para los sectores pobres en Argentina y México.

LINK: http://www2.cmq.edu.mx/libreria/index.php/politicas-publicas/el-auxilio-en-las-ciudades-instituciones,-actores-y-modelos-de-protección-social-argentina-y-méxico,-siglos-xix-y-xx-detail

Índice

Parte I: Ideas y cambio institucional

Beatriz Moreyra

1. La trayectoria legislativa de la Beneficencia Privada en México, del porfiriato hasta mediados de siglo XX: cambio institucional y gobernanza

Gloria Guadarrama y Paolo Riguzzi

2. La circulación de las ideas asistencialistas y su impacto en las obras de la Beneficencia Pública en Puebla en la segunda mitad del siglo XIX

María de Lourdes Herrera Feria

3. Mirando hacia la tierra. Cuestión social y georgista en la obra de Arturo Orgaz Córdoba, 1914-1930

María Belén Portelli

4. Los católicos sociales y la modernización del paternalismo. Córdoba, Argentina (1914 -1930)

Beatriz I. Moreyra

Parte II: La gestión de la asistencia: organizaciones, gobierno y sociedad

Gloria Guadarrama

Ayudar por humanidad: La Beneficencia en la intendencia de Yucatán en tiempos de escasez de maíz, 1786-1810

Jorge I. Castillo Canché

1. El Ayuntamiento de la ciudad de México y la ayuda hospitalaria: el caso del Hospital de San Lázaro, 1821-1861

María del Carmen Sánchez Uriarte

2. Las juntas de caridad, pilares de la beneficencia en Veracruz. El caso de Orizaba, siglos XIX y XX

Hubonor Ayala Flores

3. La construcción de una identidad médica en la provincia de Mendoza, Argentina

Juan Manuel Cerdá

4. La Conferencia Sanitaria de 1923 y los proyectos de centralización del Departamento Nacional de Higiene en Argentina

Carolina Biernat

Parte III: Benefactores y beneficiarios. Un diálogo necesario

María Dolores Lorenzo

1. “Promoviendo la honestidad de las costumbres y el bien de la sociedad.” Las prácticas y representaciones de los Cooperadores Salesianos de Córdoba (Argentina, 1903-1930)

Nicolás Moretti

2. Continuidad y adaptación de prácticas filantrópicas. El Colegio Jesús Urquiaga y el Fondo Privado de Socorros, Gabriel Mancera

Gilberto Urbina Martínez y Gabriel Loera Fernández

3. ¿Qué hacer con los niños pobres? Vagabundeo, abandono y circulación de menores en la campaña centro y sur bonaerense. Fines del siglo XIX y primeras décadas del XX

Yolanda de Paz Trueba

4. Los mendigos en la ciudad de México. Perfiles de la pobreza urbana a finales del siglo XIX

María Dolores Lorenzo

5. Asistencia social a la infancia escolarizada en espacios provinciales, Córdoba-Argentina, 1930-1943

María José Ortiz Bergia

Parte IV: Los usos de la cuestión social

Juan Manuel Cerdá

1. Los menesterosos del norte. La Fundación Raymond Bell y su labor en Durango

Pavel Navarro Valdez

2. Asociacionismo, empresarios azucareros y cuestión social en Tucumán: las huelgas azucareras, 1919-1923

Alejandra Landaburu y María Lenis

3. Una reinterpretación de la cuestión social, 1930-1955

Luis Blacha

4. Ideas acerca de la pobreza y su incorporación en programas asistenciales en el México actual

Anahély Medrano

España imaginada. Historia de la invención de una nación

Tomás Pérez Vejo

España imaginada

Historia de la invención de una nación

Pocos debates han agitado tanto la vida política española de las últimas décadas como el que tiene que ver con el problema de la nación, España nación de naciones, Estado plurinacional, derecho a decidir... Una interminable polémica en la que tópicos

y creencias han ocupado casi siempre el lugar

de los argumentos y las ideas.

Las naciones no son realidades objetivas intemporales sino construcciones imaginarias

de origen relativamente reciente, en realidad poco más que la fe en un relato. El objetivo de España imaginada es reconstruir, analizar y explicar cómo se construyó este relato en el caso de una de ellas, la española, no en el campo de la política sino en el de la cultura. El Estado-nación, uno de los grandes artefactos de la modernidad, es una construcción política en cuanto Estado pero cultural en cuanto nación.

El eje discursivo son las decenas de imágenes, cuadros de historia, propiciadas y tuteladas

por el Estado con las que se construyó un relato iconográfico, de una cierta belleza poética, que (de)mostraba la existencia de una nación intemporal cuyo origen se perdía en la noche de los tiempos. No se trata de un libro de historia del arte sino

de historia política en el sentido más estricto

del término. Las imágenes se utilizan no como objetos estéticos susceptibles de explicación sino como vestigios de un complejo proceso político que permitió transitar de un Estado-imperio

a un Estado-nación, uno de los fenómenos más fascinantes y revolucionarios del nacimiento

de la modernidad política en Occidente.

De los procesos de consolidación y ruptura de las mutualistas a los primeros sindicatos en Zacatecas (1870-1926)

Amaro Peñaflores, René y Judith Alejandra Rivas Hernández, De los procesos de consolidación y ruptura de las mutualistas a los primeros sindicatos en Zacatecas (1870-1926), México, CONACYT, UAZ, SPAUAZ, 2015 [ISBN: 978-607-96374-7-7], 385 pp.

Resumen: Los temas sobre los trabajadores y sus los procesos asociacionistas, como obreros de las manufacturas, operarios mineros y jornaleros, son todavía escasos en Zacatecas. Existe la necesidad de historiar los procesos locales de conformación de mutualistas, cooperativas y primeras organizaciones sindicales, con el objetivo explicar la configuración de los procesos organizativos, las condiciones industriales y laborales en el contexto histórico en el que surgen dichas formas asociativas. La investigación consta de cinco capítulos: En el primero, Orígenes y problemática histórica del mutualismo, se da cuenta de las primeras sociedades de socorros mutuos, las dificultades que enfrentaron y las formas cómo operaron; se analizan los procesos sociales y las determinaciones políticas que permitieron la aparición de las primeras mutualistas en México como en Zacatecas. En el segundo, Artesanos, estructura laboral, ciudadanía y asociacionismo, se explican los componentes sociales y políticos que configuraron la estructura gremial en Zacatecas, el tránsito en la segunda mitad del siglo XIX como gremios que funcionaban aún anclados a usos y costumbres en pleno contexto liberal y de ciudadanización. En el tercero, Estructura industrial, mutualismo y prensa mutualista, se analiza y expone la problemática del atraso de la estructura industrial zacatecana, no obstante las transformaciones tecnológicas de la actividad minera adscritas al modelo extractivo y de inyección de capital externo, amén de la existencia de importantes unidades productivas manufactureras. Se explica el proceso histórico porfirista en el que el federalismo hegemónico y el liberalismo oligárquico se imponen a los intereses locales de corte confederal. En el cuarto, Consolidación del mutualismo, cooperativismo y primeros sindicatos, se explica la consolidación del mutualismo y las formas cooperativistas que asumió como mutuo-cooperativismo o cajas de ahorro. Se transita por un largo periodo cuyo inicio se da en 1880, tras el surgimiento del Gran Círculo de Obreros de Zacatecas y culmina con la Mutuo-Cooperativa Obreros Libres, la cooperativa del Círculo de Obreros Católicos y la Asociación de Educadores Zacatecanos. En el quinto, Mutualismo, coyunturas políticas y primeras huelgas sindicales, se destaca el papel político de las mutualistas, sus vínculos con clubes políticos, organizaciones católicas y las coyunturas en las cuales el movimiento mutual se diluyó frente a la dinámica impuesta por la lucha política en Zacatecas. Se realiza un análisis de las sociabilidades laborales, formales e informales que eran parte de la cultura político-laboral y que definirían la concepción dominante de las organizaciones sindicales modernas. Finalmente, en el Epílogo, se hace un recuento general del movimiento mutualista y de su evolución en el largo periodo en el que persisten el pensamiento y las acciones sustentadas en los socorros mutuos. Se explican las determinaciones liberales que permitieron la consolidación y ruptura del mutualismo, mismas que pervivieron durante establecimiento de los sindicatos de signo anarco-socialistas en el periodo revolucionario. Destacamos a los nuevos actores liberales, católicos y socialistas de la época y las experiencias laborales urbanas y rurales: huelgas y lucha por la tierra.